弱视10种表现(弱视的类型)

原创 柚子 医学界儿科频道

仅供医学专业人士阅读参考

1~3岁应重点筛查,6岁以后较难矫正。

懒惰眼即弱视的一种俗称,顾名思义就是有一只眼睛“偷懒”了。懒惰眼由于视力低,视物时漂移或失准,长时间其使用越来越少,视力越来越低直至逐渐丧失视力,甚至会增加正常视力眼睛的失明风险。

贾静雯的女儿咘咘被查出来先天性弱视。图源:微博

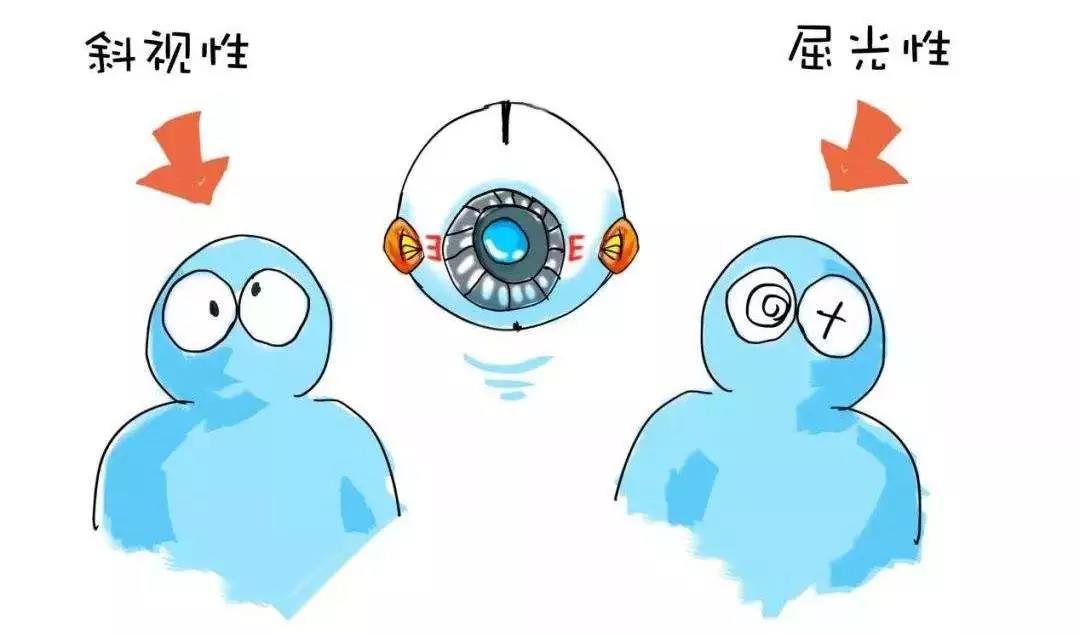

弱视的诊断标准为:视觉发育期由于单眼斜视、未矫正的屈光参差、高度屈光不正及视觉剥夺引起的单眼或双眼最佳矫正视力低于相应年龄,或双眼视力表最佳矫正视力相差2行及以上。

简而言之就是虽然孩子的眼底视神经并没有什么病变,但孩子戴眼镜后视力仍矫正不到正常水平。具体为:3岁以下矫正视力低于0.5,4~5岁低于0.6,6岁及以上低于0.7。

弱视患儿没有正常的立体视觉,引起视力发育障碍、视力低下,如不及时治疗可能导致视力永久性下降甚至失明。

为什么眼睛“偷懒”,我们难发现?

视觉并不是在眼中形成,眼睛是只是视觉形成过程中的一扇“窗”,当光线汇聚在视网膜上,还要经过复杂的生物信号传递到达大脑。我们的两只眼睛,看到的风景不是完全相同的,大脑会综合两只眼睛接收到的影像,经过视觉处理分析最终形成画面。

图源:ttps:///question/

弱视患儿,由于一只眼睛“弱”,两只眼睛传到大脑的画面相差太大,大脑此时产生混乱,而解决这种混乱的方法就是忽略其中一则影像,也就是相对模糊不清的影像。所以,弱视早期的患儿两只眼睛一起看到的画面是清晰的,不太影响日常工作生活,不注意观察难以发现。

弱视患儿有哪些容易辨别的症状?

如何筛查?

很多情况下,父母并不知道孩子是弱视,直到进行眼科检查时才被诊断出来,而这时往往错过了治疗的最佳时期。所以,多注意孩子的异常表现和进行视力检查对发现视力异常至关重要。

在家庭日常生活中,父母可以注意孩子是否出现以下几种情况,可能是弱视的征兆。

1.孩子看电视、看书时离得很近,并且不自觉地往前移动;

2.喜欢歪着头或者眯眼看东西,看物体时眼球来回转动或震颤;

3.对鲜艳的东西不感兴趣,不能及时发现周围的物品;

4.出现斜视或异常的头位,如抬头或低头视物。

▎如何进行视力筛查?

儿童弱视的患病率在1%~5%,幼儿期(1~3岁)应重点筛查,6岁以后较难矫正。

今年6月国家卫健委印发的《0~6岁儿童眼保健及视力检查服务规范(试行)》对视力筛查进行了规定。

该报告指出,针对不同年龄段的儿童,建议进行以下频率的视力筛查:

新生儿期2次,分别在新生儿家庭访视和满月健康管理时;

婴儿期4次,分别在3、6、8、12月龄时;

1至3岁幼儿期4次,分别在18、24、30、36月龄时;

学龄前期3次,分别在4、5、6岁时。

▎视力检查方法

遮盖法:分别遮住双眼,遮盖后小儿表现平静的一侧眼视力低于遮盖后小儿哭闹并用手抓取眼罩一侧的视力。

主导眼观察法:观察斜视患儿的斜视性质,如交替性或单眼性等,单眼性斜视提示斜视眼视力低下。

拣豆法:于患儿视野33cm范围内均匀放置大小不等的豆子,分别遮住患儿双眼,比较患儿在相同时间拣回豆子颗粒大小。

瞳孔眼底照相屈光检查法:为临床常用筛查弱视的方法,可检查双眼的屈光状态,对发现早期无明显斜视的弱视者有重要意义。

弱视治疗越早越好

人类的视觉系统对视觉剥夺可产生敏感反应,这种反应仅在出生后的有限时间内出现,一般认为是从出生后到4~5岁,称为敏感期,是弱视的危险期,也是治疗弱视的最佳时期。

目前,对弱视的治疗主要方向为合理矫正屈光不正和增加弱视眼的使用。

▌ 矫正屈光不正:

1.矫正中、高度远视或高度近视:

双眼正位:尚无明确标准,目前多采用用配戴屈光度数为检影验光结果减+1.00~+2.50 DS,或仅保留2/3检影验光结果的眼镜。

合并斜视:应矫正全部远视屈光度数。

2.先天性白内障患儿应尽快行白内障手术,同时进行、弱视训练。

▌ 增加弱视眼的使用:

1.遮盖法:遮盖主导眼,消除主导眼对弱视眼的抑制,强迫弱视眼注视,最终实现双眼视力平衡。

2.压抑疗法:光学药物压抑疗法是各种压抑疗法中最有效的方法,即弱视眼佩戴合适矫正镜片,主导眼不予矫正或欠矫+5.00 DS的同时,滴用阿托品眼液散瞳。

参考文献:

[1]牛兰俊.规范治疗方法是提高弱视疗效的关键[J].中华眼科杂志,2003,39(12):705-708.DOI:10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2003.12.101.

[2]赵堪兴.早期发现和早期干预努力提高弱视的防治水平[J].中华眼科杂志,2002,38(08):449-451.

[3]中华医学会眼科学分会斜视与小儿眼科学组.弱视诊断专家共识(2011年)[J].中华眼科杂志,2011,47(08):768-768.DOI:10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2011.08.027.

本文首发:医学界儿科频道

文章评论(0)