山海经北山经(山海经北山经里有哪些神话故事)

《山海经》与《尚书·禹贡》是如今仅存的两部上古中国的地理书,但二书在汉代以降人们的视域中则为两种性质截然不同的古书,并且地位互有升降,对此人们似乎习焉不察。实际上,《山海经》不仅成书年代早于《禹贡》,在构建早期中国世界观的过程中,其重要性也远在后者之上。《禹贡》后来居上乃汉代以来儒家意识形态渐居主流的结果,背后透露的是早期中国由封建国家向郡县制转型的历史信息。北京语言大学刘宗迪教授在其新著《众神的山川:〈山海经〉与上古地理、历史及神话的重建》导言中,对《山海经》与《尚书·禹贡》的关系以及二书地位之升降的历史过程有深入的探讨,厘清了二书,尤其是《山海经》在早期中国的地理世界观建构上的重要意义。本文有所删节,章节编号为新加。感谢商务印书馆授权转载。

《山海经》

前华夏时代的世界图景

文 /刘宗迪

▴

刘宗迪《众神的山川:

〈山海经〉与上古地理、历史及神话的重建》

一

《山海经》是最古老的地理学典籍,它所呈现的四海八荒的空间格局和殊方异物的博物知识,是战国秦汉之际知识界赖以想象异域、构建世界的唯一的知识来源,《楚辞·天问》、《吕氏春秋·求人》和《恃君》、《淮南子·地形训》、《逸周书·王会解》诸篇的世界观论述,无不是以《山海经》为依托,足见《山海经》其书对于战国秦汉之际华夏世界观之创建发挥了奠基性的作用,《山海经》的地理知识实际上成了战国秦汉之际知识界认识和想象世界的空间格局并了解自己在这个世界中的位置的基本依据:在这个广袤的大地上,中国九州位于世界的中央,大地的四方为大海环绕,四海之外是为形形色色的殊族异类、奇鸟怪兽、神灵物怪所居住和栖息的荒蛮地带,大荒之外,则是渺茫不可知的天地之际,四时变换的风就从那里吹来,日夜流转、四时轮回的日月星辰也是在那里升起和降落。

▴

朝鲜王朝时期根据《山海经》绘制的天下地图

耐人寻味的是,在上述战国秦汉文献的“世界观”论述中,我们却几乎看不到《禹贡》这部华夏地理宝典的痕迹。它们尽管都异口同声地将大地空间秩序的奠定和九州地理与异域地理的知识来源归功于大禹,但是,在具体论述中,却很少见到《禹贡》的影子。实际上,翻遍所有先秦文献中,也难见《禹贡》的踪迹。顾颉刚先生已注意到,先秦诸子论地理罕及《禹贡》之说,孟子论禹导水浚川,与《禹贡》相抵牾,墨子侈言禹功,对《禹贡》默不道一言,“六经异传,百家杂语,盖未有道及《禹贡》一字者。直至西汉景、武帝时,《尚书》二十八篇出,《禹贡》乃突占一突出地位,为地理家不祧之祖。”(《顾颉刚古史论文集》卷五,中华书局,2010 年,第 9 页)

《禹贡》和《山海经》是现存仅有的两部上古地理文献,而《禹贡》载于五经之一的《尚书》,《书序》谓“禹别九州,随山浚川,任土作贡”,可见古人相信它是大禹亲自所作。《禹贡》以名山大川为界划分九州,分别记述九州的山川薮泽、土壤成色、物产贡赋、水道交通,其九州观作为一个地理区划模式,对中国的世界现象和地理认知产生了深远的影响,不仅成为传统地理学辨方正位、叙列山川的基本依据,也成为历代王朝体国经野、画州分郡的神圣图式。因此,《禹贡》在中国传统地理学获得了至高无上、毋庸置疑的地位,这一地位是《山海经》所望尘莫及的。《汉书·地理志》置《禹贡》于篇首,其序汉朝郡国,每记述一郡,则注明属何州,汉代州制尽管与《禹贡》九州不同,但以《禹贡》九州为华夏地理学 “范本”之义甚明。自此以降,历代王朝地理志的修撰,无不以《禹贡》九州为画野分疆、正名山川的基本图式,因此频频引用《禹贡》的记载,而《山海经》则几乎被遗忘了。关于《禹贡》的注疏,关于《禹贡》山水的考证,自古至今,更是层出不穷,《禹贡》无疑成为中国传统地理学的正统。人们基于这一传统视界,以《禹贡》为中心,想象和构建上古地理学史,因此认为《禹贡》“自古以来”就在华夏地理学传统中具有至高无上的地位,如李零先生《禹迹考:禹贡讲授提纲》一文就开宗明义地指出的:“中国经典,天文祖《尧典》,地理宗《禹贡》,《易传》道阴阳,《洪范》序五行,对中国思想影响至深。……中国古代的天下观,最初的表述就是《禹贡》九州。”(李零:《茫茫禹迹》,三联书店,2016年,第161页。)将《禹贡》九州视为华夏世界观的“原型”,这一观点久已成为历史地理学界的共识。然而,认为中国古代天下观的最初表述就是《禹贡》,却实在是一种“以今度古”的误解。在中国地理学传统的发端之处,《禹贡》的地位远远无法跟《山海经》相比,中国古代天下观的最初表述,不是《禹贡》,而是《山海经》。

▴

李零《我们的中国·茫茫禹迹》

《禹贡》本身也是一篇独具一格的“世界地理志”,它托名“禹迹”,以名山大川为标志,将天下大地分为九州,即冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州,每一州又分别言其山川地望、土田成色、物产贡赋、水路交通,就像一幅简笔画,用简括的线条勾勒出那个时代的中国人所知道的全部世界的整体图像。《禹贡》也记四裔,冀州之外有鸟夷,青州之外有莱夷,徐州之外有淮夷,扬州之外有鸟夷,荆州之外有三邦,梁州之外有和夷,雍州之外有三苗、析支、渠搜、西戎,呈现为一个以华夏九州为中心、以四方诸夷为边缘的世界志图景。但相较《山海经》记载之翔实周密、条分缕析,《禹贡》仅是道其梗概而已,因此,战国秦汉之际学者言天下地理,其所取材主要是《山海经》,而非《禹贡》,《山海经》才是上古地理知识的宝库和元典。

▴

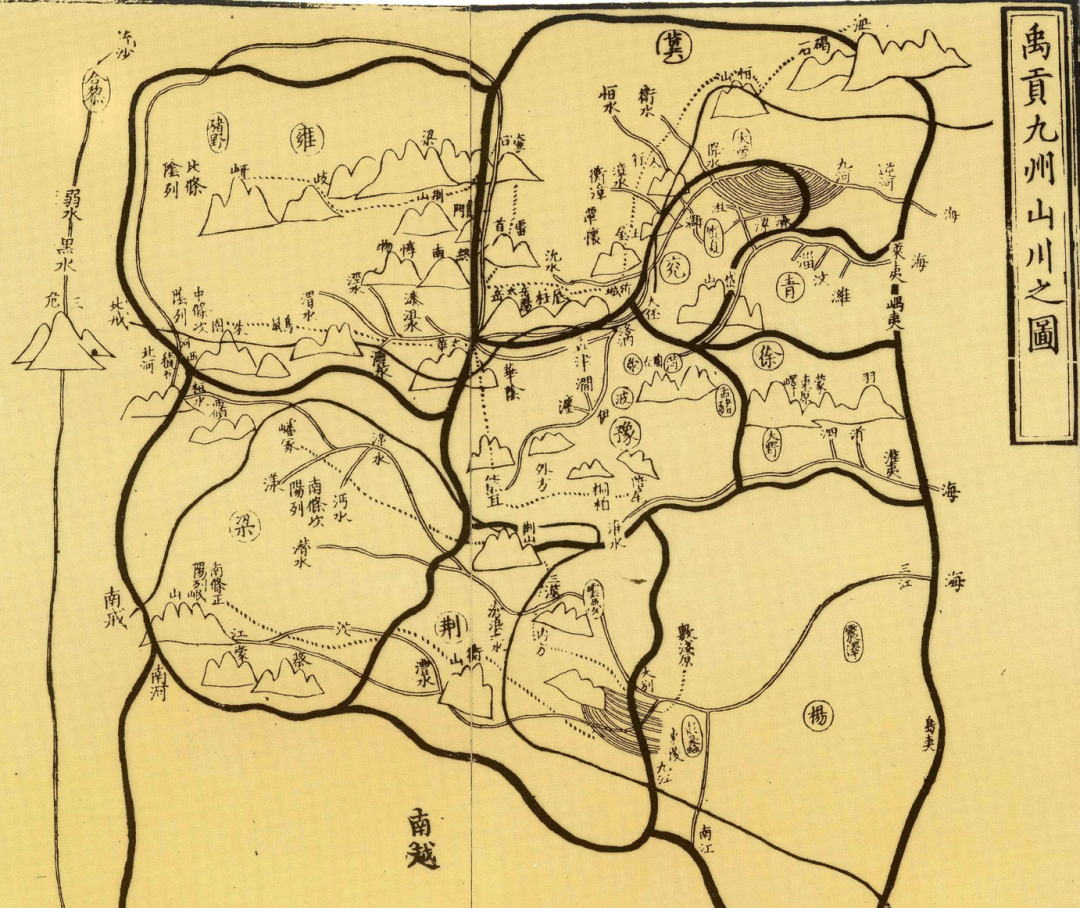

禹贡九州图

其实,就连《禹贡》本身,也与《山海经》暗通款曲。《禹贡》梁州、雍州皆以“黑水”表州界,雍州又有“积石”、“三危”、“昆仑”,导水章云:“导弱水,至于合黎,余波入于流沙”,“导黑水,至于三危,入于南海”,“导河、积石,至于龙门”。前人为考证黑水、弱水、昆仑、积石、三危等之所在,不知道费了多少口舌。尤其是黑水,既为西北雍州之水,又为西南梁州之水,它过三危,入南海,揆诸地势,根本无法讲通,世上安有一条能够流经西北大漠戈壁、翻越祁连山、巴颜喀拉山、岷山、横断山等丛山峻岭,穿越黄河、长江等江河,从西北一气流到南海的河流?为了黑水究为何水、黑水究竟是否存在、雍州黑水与梁州黑水是一是二等问题,古人可谓绞尽脑汁、挖空心思,但终究是无法讲通。其实,《禹贡》中的黑水以及积石、三危、昆仑、流沙、弱水等地名,最初都是出自《山海经》,都是《禹贡》作者从《山海经》中搬运过去的。这些山川,在《山海经》世界中,原本自具脉络,有迹可求,而一旦将之瞒天过海地搬到了《禹贡》九州版图,必然乾坤颠倒、南辕北辙,要想把它讲通,无疑痴人说梦。

1934年,顾颉刚先生在燕京大学讲授《尚书》研究,特撰讲义比较《山海经》与《禹贡》,指出两者叙列山川,多有重合,列举数证,证明《禹贡》袭用《山海经》的地理知识而有所修正。(顾颉刚:《五藏山经案语》,载《顾颉刚古史论文集》卷八,中华书局,2010年。)后来,他又在长篇论文《昆仑传说与羌戎文化》中,详考《山海经》昆仑地理记述的流变,指出《禹贡》作者因为对于广袤的西部地理茫然无知,只好把《山海经》中的西方地名拉来凑数,拼凑到《禹贡》的西部,黑水、弱水、三危、积石、昆仑、流沙等原载于《山海经》西部的地名,就是因此被搬到了《禹贡》之中。(顾颉刚:《昆仑传说与羌戎文化》,载《顾颉刚古史论文集》卷六,中华书局,2010年。)。《禹贡》对《山海经》的因袭,毋庸置疑地证明《山海经》成书比《禹贡》早,地位也比《禹贡》高,最初,甚至连《禹贡》也不得不荫庇于《山海经》这棵大树之下。

▴

中国现代历史地理学的奠基者顾颉刚先生

不仅《禹贡》中打下了明显的《山海经》印记,《尚书》中的另一篇,即《尧典》,其整体的空间图式也是脱胎于《山海经》。《尧典》的开篇第一段,叙述尧命羲和四叔分赴四方观象授时:

分命羲仲,宅嵎夷,曰旸谷。寅宾出日,平秩东作。日中,星鸟,以殷仲春。厥民析,鸟兽孳尾。

申命羲叔,宅南交。平秩南讹,敬致。日永,星火,以正仲夏。厥民因,鸟兽希革。

分命和仲,宅西,曰昧谷。寅饯纳日,平秩西成。宵中,星虚,以殷仲秋。厥民夷,鸟兽毛毨。

申命和叔,宅朔方,曰幽都。平在朔易。日短,星昴,以正仲冬。厥民隩,鸟兽氄毛。

羲仲、羲叔、和仲、和叔四人分宅四方,观察日月出入方位、昏中星象、鸟兽物候,以正四时,制历法。尧的这四位臣子,实为羲和一人之分化,羲和原系《山海经》中的太阳之母,《大荒南经》云:“羲和生十日”。不仅此也,羲和四叔所宅的四方之地,东方曰旸谷,西方曰昧谷,北方曰幽都,南方地名不存,这四极地名,勾画出了尧的天下四至,也是本自《山海经》:旸谷即汤谷,见《海外东经》和《大荒东经》,为日出之地;昧谷为日落之地,《大荒北经》云:“夸父不量力,欲追日景,逮之于禺谷。”禺谷为日落之地,当即昧谷;幽都见《北山经》和《海内经》,为北方之山名。可见,尧命羲和观象授时的叙事,整个就是脱胎于《山海经》。

▴

立表测影图

尧禅位给舜之后,舜先是巡守四岳,肇州封山,随后立法作刑,流放四凶:

流共工于幽州,放驩兜于崇山,窜三苗于三危,殛鲧于羽山,四罪而天下咸服。

共工、驩兜(即讙头)、三苗、鲧四凶皆见《山海经》,其所放之地,亦多见《山海经》,幽州盖即幽都,三危见《西山经》,羽山见《南山经》,唯崇山出处不可考。四凶流放之地,作为四方边裔,勾勒出了舜的天下四至,因此,“投诸四裔,以御魑魅”(语出《左传》文公十八年)一语后来就成了王者流放罪人的惯用套语。

《尚书》作为五经之一,在中国思想和学术传统中,拥有至高无上的权威性,《尧典》作为《尚书》的首篇,在儒家传统的历史编纂学中,更被视为华夏历史的开篇,尧、舜不仅奠定了华夏世界的道德伦理和政治制度,而且还奠定了华夏世界的时间秩序和空间秩序,在儒家的历史编纂学中,《尧典》具有“创世纪”的神圣地位。然而,这篇圣经赖以勾画其世界观的素材乃至整体空间图式,却大都来自素来为大雅君子所不道的语怪之书《山海经》,委实耐人寻味。同样耐人寻味的是,尽管《尧典》、《禹贡》中的《山海经》印记如此彰明昭著,历历在目,但一般学者却一直对之视而不见,在把《尧典》、《禹贡》奉为上古历史、地理的经典并将其成书年代极力上推之同时,却对《山海经》不屑一顾。

二

汉武帝(公元前156—87)时期,应是《山海经》与《禹贡》贵贱易位的关键时刻。

汉武时期发生的两件大事,导致了《山海经》地位的跌落和《禹贡》地位的上升,其一是“独尊儒术,废黜百家”,《尚书》作为五经之一,被视为儒家阐释洪范大法的真理源泉,而《禹贡》作为其中一篇,也就顺理成章地成了华夏地理学的基本范式;其二是张骞通西域。《山海经》本来被古人作为了解天下地理尤其是异域知识的唯一依据,但是,张骞带回来的西域地理知识却让世人发现《山海经》记载的那些异域景观并不存在,其权威性因此一落千丈。因此,我们看到,在淮南王刘安(公元前179—122年)编纂的《淮南子·地形》中,《山海经》还被作为地理知识的主要源泉,《禹贡》则罕见提及,而到了司马迁(公元前145年—90年)撰《史记·大宛列传》,《禹贡》与《山海经》的权威性就被颠倒了过来。太史公云:“《禹本纪》言河出昆仑,昆仑其高二千五百余里,日月所相避隐为光明也,其上有醴泉、瑶池。今自张骞使大夏之后也,穷河源,恶睹《本纪》所谓昆仑者乎?故言九州山川,《尚书》近之矣。至《禹本纪》、《山海经》所有怪物,余不敢言之也。”即清晰地透露出《禹贡》与《山海经》地位此消彼长的消息。

太史公一语定乾坤,《禹贡》作为九州地理的经典地位得以确立,而《山海经》则被视为怪物之书打入另册。自此以后,言舆地者,就唯知《禹贡》,而不知《山海经》了,《禹贡》成为地理学之宗,而《山海经》则成为志怪之祖,其流风余韵只有在《海内十洲记》、《神异经》、《博物志》之类想象性的地理志怪小说中得以延续。

汉武帝时期因独尊儒术而导致《山海经》与《禹贡》地位的此消彼长,可由盐铁会议上文学与大夫的地理观窥见一斑。汉昭帝时,“承孝武奢侈余敝、师旅之后,海内虚耗,户口减半,”大司马霍光“知时务之要,轻繇薄赋,与民休息。……举贤良文学,问民所疾苦,议盐铁而罢榷酤”(《汉书·昭帝纪》),史称盐铁会议。儒生文学一方主张结束汉武帝的盐铁专卖和对外扩张政策,认为朝廷当效法《禹贡》,薄赋轻敛,平治九州,九州之外的蛮夷之国,则非王道教化和征伐所及:

古者,天子之立于天下之中,县内方不过千里,诸侯列国,不及不食之地,《禹贡》至于五千里,民各供其君,诸侯各保其国,是以百姓均调,而繇役不劳也。今推胡、越数千里,道路回避,士卒劳罢。故边民有刎颈之祸,而中国有死亡之患,此百姓所以嚣嚣而不默也。(《盐铁论·地广》)

御史大夫桑弘羊一方则主张继续推行汉武帝的扩张政策,认为儒生目光短浅,“守畦亩之虑,闾巷之固,未知天下之义”,其所标榜的《禹贡》虽“亦着山川高下原隰,而不知大道之径”,言天下地理,需以邹衍大九州说为宗:

邹子疾晚世之儒墨,不知天地之弘,昭旷之道,将一曲而欲道九折,守一隅而欲知万方,犹无准平而欲知高下,无规矩而欲知方圆也。于是推大圣终始之运,以喻王公,先列中国名山通谷,以至海外。所谓中国者,天下八十一分之一,名曰赤县神州,而分为九州。绝陵陆不通,乃为一州,有大瀛海圜其外。此所谓八极,而天地际焉。……故秦欲达九州而方瀛海,牧胡而朝万国。(《盐铁论·论邹》)

如上所述,邹衍的大九州地理学和世界观实脱胎于《山海经》。桑弘羊延续汉武韬略,志在开疆拓土,故标榜与《山海经》一脉相承的大九州学说;儒生宗法六艺,推崇王道,主张轻赋薄敛、与民休息,故标榜《禹贡》地理学,《禹贡》地位的提升与儒家意识形态的关系于此可谓一目了然。

▴

《盐铁论》(网络图片)

实际上,《山海经》的地理学经典地位让位给《禹贡》,《禹贡》地理学传统定于一尊,还有一个更深刻的历史背景,即周代的封建制国家为秦汉的郡县制国家所代替。

封建制度重宗法与族姓,因此强调华夏与四夷之分别,所谓“非我族类,其心必异”(《左传·成公四年》“史佚之志”),“裔不谋夏,夷不乱华”(《定公十年》),故《春秋》记事,强调礼乐征伐自天子出,尤重华夏与狄夷之别,内尊周王,外攘狄夷,“内其国而外诸夏,内诸夏而外夷狄”(《公羊传·成公十五年》)。华夷之别,是春秋战国之际知识界普遍的意识形态,并在其国家制度规划中得以体现,《周礼》职方氏辨“四夷、八蛮、七闽、九貉、五戎、六狄之人民”,《礼记·王制》称“中国戎夷,五方之民,皆有其性也,不可推移”,而所谓“畿服制度”,则将这种制度安排落实于地理空间,《国语·周语上》云:“夫先王之制:邦内甸服,邦外侯服,侯卫宾服,蛮夷要服,戎狄荒服。”《尚书·禹贡》、《逸周书·王会》叙畿服之制,亦皆以“荒服”为最外围之服。蛮夷戎狄居于华夏之外的要服、荒服,而《海外经》、《大荒经》的绝域之国、殊类之人正好就是“蛮夷要服、戎狄荒服”的形象写照,因此,《山海经》其书作为“华夷之辨”的具体体现,深为战国秦汉之际知识界所珍视,也就是情理之中的事情了。

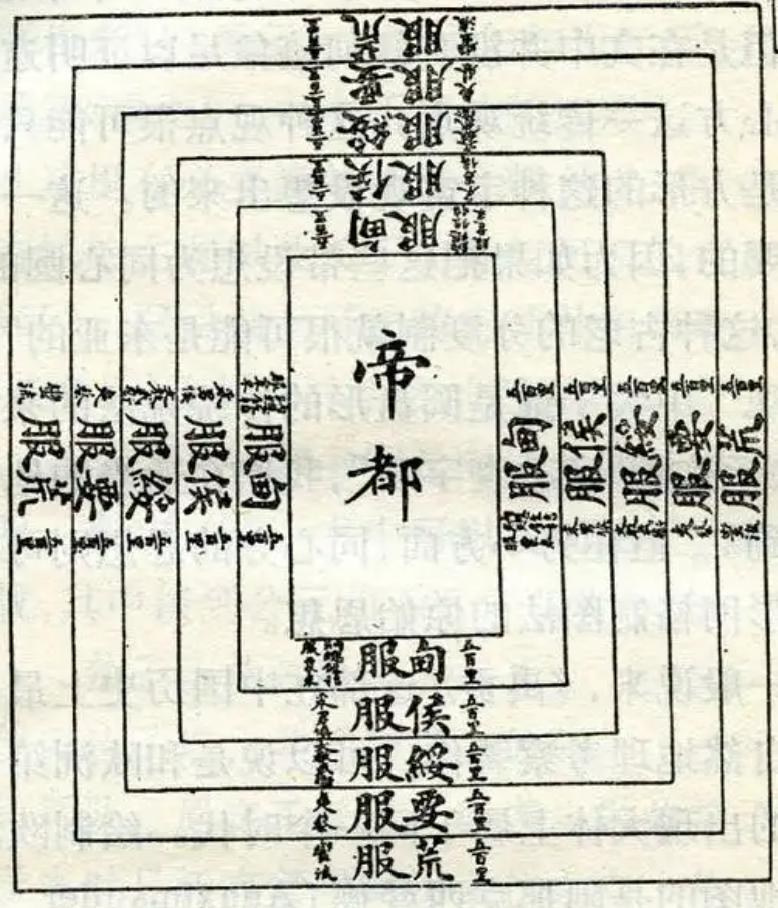

▴

《禹贡》五服,最外为荒服

秦始皇横扫六国,平定天下,废除封建,海内为郡县,法令由一统,汉承秦制,进一步强化了郡县制制度。郡县制国家,内诸夏而外夷狄的格局业已确立, “六合之内,皇帝之土。西涉流沙,南尽北户。东有东海,北过大夏。人迹所至,无不臣者”(《史记·秦始皇本纪》“琅琊台刻石”),郡县国家的政治地理学在继承周代以来的华夷之辨世界观的同时,所面临的一个首要问题是,按照郡县制的政治格局,对天下郡国的建制、疆域、山川、城池、物产、风俗、人口进行全面调查、记录,使上到天子、下到官吏,能够周览天下山川形势与国土资源,如此以来,治国理民,方能政令畅通,天下均平。《禹贡》其书述禹别九州,任土作贡,“九州”的地理区划,正为画野分疆的郡县地理学格局提供了一个可资依据的宏大原型。清人胡渭将《禹贡》地理学归纳为十二项要领,即地域之分、水土之功、疆理之政、税敛之法、九州之赋、四海之贡、达河之道、山川之奠、六府之修、土姓之赐、武卫之奋、声教之讫(《禹贡锥指·略例》),所有这一切,恰恰迎合了郡县地理学的需要,在这几个方面,《禹贡》虽仅初居规模,但它提纲挈领,却足为郡县地理学取法。以上诸项,揆诸《山海经》,却无法一一满足。正因《禹贡》迎合了秦汉以降的郡县地理学的“知识型”,所以,它才取代了《山海经》在先秦地理学的权威地位,成为秦汉以降地理学的基本范式。班固撰《汉书·地理志》记述汉代郡国建制,即载《禹贡》全篇于篇首,其宪章《禹贡》的用意就十分明显。此后,尽管不同朝代的疆域、都城、行政区划叠经变迁,但《地理志》以政区为纲,记述山川、物产、人口等的地理记述体例,却为历代正史地理志、郡国志所继承,《禹贡》的“九州”世界观也作为华夏地理学的正统范式而定于一尊,根深蒂固。比较《山海经》与《地理志》,两者所呈现出来的世界图景,已经面目全非,不可同日而语了。

三

地理学,尤其是古代地理学,从来就不是对自然地理的“客观”描述,地理学的背后是权力,只有统治了一片土地并能够支配其资源的政治权力,才有权力也才有能力对这片土地及其周边的山川、资源、景观、都邑、道路、人群进行勘查、认识、命名、记录和规划,而权力的形态或曰国家的制度,决定了对大地的认识方式,因此也决定了大地的呈现形态,亦即地理学的形式和内容,地理学从来就是政治建构的产物,是大地透过权力之眼在纸面上的投影,或者不如说,地理学就是政治制度在大地上的投影。中国上古地理学,从《山海经》范式到《禹贡》范式的变迁,从华夷之辨的世界观到画野分州的世界观的变迁,其背后的根本动因,在于从封建宗法制度到专制郡县制度的转型。战国秦汉之际“废封建立郡县”这一千古未有之巨变,彻底改变了人们观照、理解和呈现世界的方式,导致了中国古代地理学传统的断裂。置身于这一断裂之后的人们,再也无法看到断裂之前的那个世界的样子,因此再也无法读懂《山海经》所呈现的世界,无法理解它所传达的地理学意蕴了。《山海经》从一部深受古人宝爱的天下地理志,沦落为一部闳诞怪迂、令人费解、为缙绅君子所不道的怪物之书,根本原因正在此。怪之为怪,乃是因为它不合常规、难以理解,人们总是将他无法理解的东西视为怪异的、虚幻的、神秘的、甚至是没有意义的胡编乱造。《山海经》之所以被视为一本怪异之书,其中所记载的那些事物之所以被视为怪异之物,归根到底,是由于时过境迁,后人无法理解书中的记载,因此才让这本书成了一本怪书。

▴

一个时代有一个时代的地理学

(王庸撰写的第一部《中国地理学史》)

既然每一时代就有一个时代的地理学,每一占据了广大土地的政治实体,即国家,都会对其领土进行认识和筹划,那么,我们不难想象,在封建时代,肯定每个诸侯国为了富国强兵,开发资源,都会对其国土的山川、物产、城邑、人民进行调查,并将之记录在册,成为某种形态的地理志著作。楚国幅员辽阔,物产丰富,《左传·襄公二十五年》载,楚国令尹子木以蒍掩为司马修军赋,蒍掩“书土田,度山林,鸠薮泽,辨京陵,表淳卤,数疆潦,规偃猪,町原防,牧隰皋,井衍沃,量入修赋”,对楚国境内的山林、薮泽、丘陵、原隰进行全面调查和统计,以作为开发资源、征收赋税的依据。齐国尤其重视对山川薮泽资源的开发和利用,《管子》书中就有大量关于物产、矿物、土壤、植被以及战争地理学和地图学的论述,反映了战国时期齐国稷下学者对地理学的重视。《晋书·束皙列传》记载,“太康二年,汲郡人不准盗发魏襄王墓,或言安厘王冢,得竹书数十车。”即著名的汲冢竹书,其中有《梁丘藏》一篇,“先叙魏之世数,次言丘藏金玉事。”丘藏金玉,即山丘金石矿产,其书为记录魏国山川矿产的资源志,盖即《五藏山经》之类。

周代各诸侯国,尤其是战国时期的诸大国,当皆有此类专记本国物产资源的地理书,这些山川物产志才是中国地理学最初的知识形态。秦始皇荡灭六国,这些古国旧志大概也大都随之灰飞烟灭,唯有《山海经》一书,因在知识界广为传播、转抄,而得以流传下来。由于地理学从来就是特定的政治制度在大地上的投影,并蕴涵了特定制度下的人们理解自然的旨趣和视野,因此,借助《山海经》这唯一幸存于世的古地理书,让我们在数千年之后,不仅得以了解地理学最初的文本形态和知识形态,而且能够藉以窥见这种知识形态背后、使这种知识形态得以生成的意识形态,以及使这种意识形态得以生成的政治制度。《山海经》其书,作为流传至今的最古老的地理学文本,所呈现出来的不仅是一个早已消失的世界图景,同时也是那个遥远岁月的文化和精神图景。

《山海经》和《禹贡》是流传至今的两部仅有的上古地理书,因为《禹贡》载于《尚书》,列为圣典,因此《禹贡》久已成为我们了解华夏上古历史不言而喻的世界观和地理图景,可以说,自汉代以降,中国人对于上古历史的空间观就是由《禹贡》塑造的,《禹贡》九州,早就作为一种集体无意识,成为中国人认识和想象华夏上古历史、解读和理解古史记述的不言而喻的空间图式。地理是历史赖以展开的舞台,如果华夏上古历史的地理背景不是《禹贡》,而是《山海经》,而如果《山海经》的地域范围不同于《禹贡》九州的范围,这意味着我们必须重新在《山海经》的空间背景下对中国上古地理和历史进行全面的审视和重建。地理背景的重置,华夏上古历史将会呈现出一派与以往截然不同的画面。因此,重新估价《山海经》的地理学价值,尤其是正确认识《山海经》记述的地域范围和山川所在,其意义远远超出对这本书本身价值的重估,直接关乎对上古史许多地理问题的重审,关乎中国上古史空间坐标的重新定位。

或许,《山海经》这部书,果真就是祖先们留下来的一幅充满记号与暗示的地图,以便引领我们这些在悠悠岁月中彷徨迷途的后人,穿越山重水复,穿越时间洪流,回到那个早已遮蔽于神话与传说之下的古国神州。

要凭借这幅地图穿越时间的洪荒,回到历史的源头,首先就需要拂去笼罩于这幅地图之上种种似是而非却流传甚广的神话和传闻,廓清覆盖在这幅地图上的错综纠结、重重叠叠的误解和附会,让这幅地图的真相以及这幅地图中描绘的山峦、河流、道路、丘墟和蕴含于其中的先民的记忆如其本然地展现出来。

文章评论(0)