卡夫卡变形计(变形计卡夫卡的主要内容)

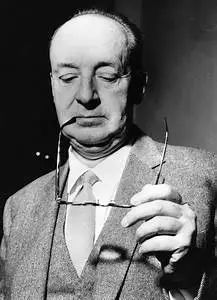

弗拉基米尔·纳博科夫

纳博科夫1950年代在康奈尔大学等高等学府讲授欧洲文学,其后以这些讲稿为基础整理编辑成《文学讲稿》(以及《俄罗斯文学讲稿》)出版。彼时正逢新批评理论在西方文评界盛行,纳博科夫以注重文本分析(有时具体到了几乎逐字逐句讲述的地步)、独特的艺术观和批评方法,丰厚的语言和文学修养,昆虫学研究训练出的逻辑性和严谨风格,使《文学评论》成为运用新批评理论对作家和文学作品具体研究的典范之作。

纳博科夫在这本书里讨论了《曼斯菲尔德庄园》《包法利夫人》《变形记》《尤利西斯》等七部名作,相当于带领学生做了七次艺术侦查和解剖,皆以简洁明晰的语言、深入浅出的方式,极为鲜明地表达他对作品的看法,同时从文本而非观念出发,细致地捕捉和艺术特点,点明作品在艺术上成功的原因。

《文学讲稿》还有一个特点,即较多地引用了作品的原文。这一方面保留了此书原为课堂讲稿的本色,另一方面也具体说明了作者的见解是如何形成的。由此也形成了本书的魅力,即经过纳博科夫的讲解,他把作品中那些原来并未显示出深长意味和特殊价值的文字,如珍珠出蚌般的展示给读者。

弗朗茨·卡夫卡《变形记》

无论一个故事,一首乐曲,或者一幅画唤起多么激烈的、多么热心的讨论和分析,仍然会有某些人思想一片空白,感情不为之所动。当初李尔王怀着多么大的渴望为自己和考德丽娅的命运说出了“让我们接受事物的神秘吧”这句话,而这正是我要给予每一位严肃地对待艺术的人的忠告。一个可怜的人大衣被抢走了(见果戈理的《外套》);另一位可怜人被变成了甲壳虫(见卡夫卡的《变形记》)—那又怎么样呢?

对于这个“怎么样”没有标准的答案。我们可以把故事拆开,找出各个部分如何衔接,结构中的一部分如何呼应另一部分;但是,在你身上必定得有某种细胞,某种基因,某种萌芽的东西因着某种既不可解释又不能置之不理的感觉而震颤。美加怜悯—这是我们可以得到的最接近艺术本身的定义。何处有美,何处就有怜悯。道理很简单,美总要消失,形式随着内容的消失而消失,世界随着个体的死亡而消亡。如果你读了卡夫卡的《变形记》后,并不认为它只是昆虫学上的奇想,那么我就要向你祝贺,你已加入了优秀而伟大的读者行列。

弗· 卡夫卡一八八三年出生于捷克斯洛伐克的布拉格,一个讲德语的犹太人家庭。他是我们时代的最伟大的德语作家。与他相比,像里尔克一类的诗人,或者像托玛斯· 曼一类的小说家不过是侏儒或者泥菩萨。卡夫卡曾在布拉格的德语大学里攻读法律,从一九○八年起在一家保险公司里当小职员,就在果戈理描写的那种办公室里工作。

他所有的著名小说,如《审判》(一九二五)、《城堡》(一九二六),几乎都是在他死后发表的。他的最杰出的短篇《变形记》(德文为Die ver-wandlung)于一九一二年秋写成,一九一五年十月发表在《莱比锡》杂志上。一九一七年他开始吐血,以后的七年,即他生命最后的时期,完全是在欧洲中部的疗养地度过的。在他短暂生命的最后几年里(他四十一岁卒),他得到了幸福的爱情,一九二三年他和情人一起住在柏林,离我当时的住处不远。

一九二四年春,他去了维也纳附近的一个疗养地。同年六月三日病逝于该地,死于喉结核。他被葬于布拉格的犹太人公墓。去世前,他曾要求他的朋友麦克斯· 布罗德把他写的所有的东西甚至已出版的东西都烧掉,幸而布罗德没有遵从他朋友的意愿。

在谈论《变形记》之前,我要清除两个观点。首先我要彻底清除麦克斯· 布罗德的观点,他认为卡夫卡的作品只适合从圣徒的角度而不是从文学的角度去理解。卡夫卡首先是位艺术家,虽然可以说每个艺术家在某种意义上也是圣人(我自对此深有感受),但我认为不能用任何宗教涵义来解释卡夫卡的天才。

我要清除的另一个观点是弗洛伊德观点。那些持这种观点的传记家们,如内德在《冰冻的海》(一九四八)里所写的那样,认为《变形记》是以卡夫卡与他父亲的复杂关系以及伴随他一生的罪孽感为背景的。他们还认为在以象征为特点的神话里,儿童通常是以虫来替代的—我怀疑是否如此—,那么按照弗洛伊德批评家们的假定,卡夫卡以甲壳虫的形象来代表儿子。他们说,甲壳虫把他在父亲面前所感受到的那种无足轻重的感觉恰当地形象化了。

在此我只对甲壳虫感兴趣,对空话毫无兴趣,因此,我拒绝接受这种胡说八道。卡夫卡本人对弗洛伊德的观念极其不以为然。他认为心理分析是“一个不能自圆其说的错误”(我用他的原话),他还认为弗洛伊德学说是非常模糊、非常粗糙的图画,它在对待问题的细节,或者进一步说,在对待问题的实质方面都有失公正。这也就是我为什么要清除弗洛伊德的分析方法,而集中在艺术本身的探讨上的另一个原因。

对卡夫卡影响最大的是福楼拜的文学创作。福楼拜厌恶过分讲究词藻的散文,因此肯定会赞赏卡夫卡的创作态度。卡夫卡喜欢运用法律和科学方面的术语,给这些词汇以讽刺性的精确,而且从不介入作者个人的感情;这正是福楼拜的手法,福楼拜运用此法达到了一个纯粹的诗的效果。

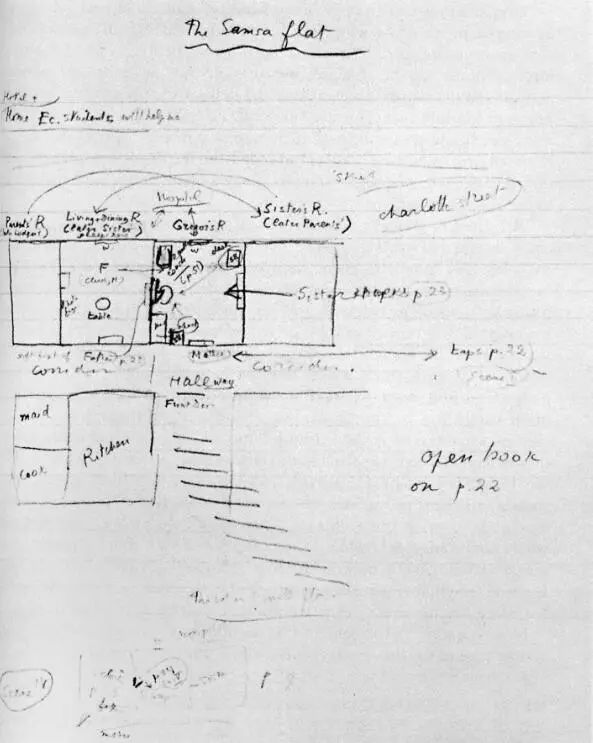

《变形记》的主角是格里高尔· 萨姆沙(读作zamza),他是布拉格市的一个中产阶级夫妇的儿子,这对夫妇就像福楼拜笔下的市侩,只对生活中的物质方面感兴趣,且欣赏趣味低俗。大约在五年前,老萨姆沙失去了他的大部分钱财,于是他的儿子格里高尔在父亲的一个债权人手下谋得一个职位,成了一个推销布匹的旅行推销员。他的父亲索性不工作了。他的妹妹格丽特还太小不能工作,而母亲又得了气喘病。所以年轻的格里高尔不仅养活全家,而且全家现在住的房子也是他设法找到的。这套房间是一个大公寓中的一个单元,位于夏洛特大街,被分割成几小间,就如同他自己日后被分割成几部分一样。现在我们是在欧洲中部的布拉格,时间是一九一二年。当时雇用人很便宜,萨姆沙家因此雇了一个女仆,名叫安娜,年仅十六(比格丽特小一岁),还雇了一个厨子。格里高尔几乎老是在外旅行,

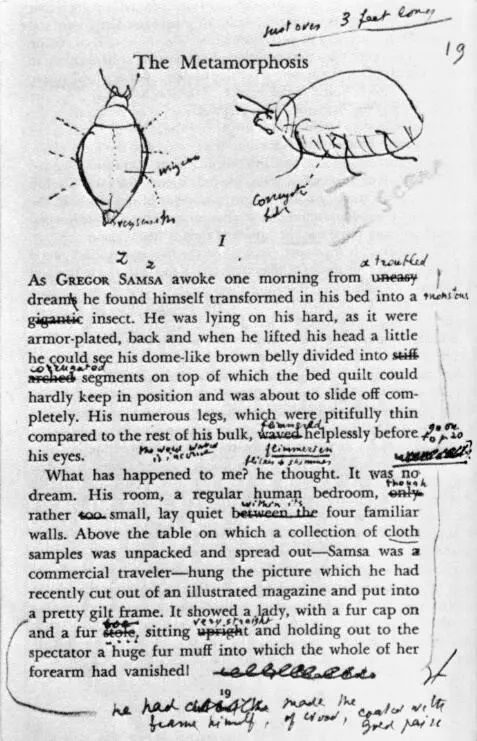

但当故事开场的时候适逢他两次出差之间,可在家里待一晚上。正在这期间,可怕的事发生了。“早晨,当格里高尔从一场不舒服的梦中醒来时,发觉自己躺在床上变成了一个可怕的虫子。他的背变得非常坚硬,好似盔甲一般。他微抬起头可看见自己圆鼓鼓的,棕色的肚子,肚皮被多层折皱隔成条块状,原先盖在身上的被子几乎盖不住了,而且马上就要全部滑落了。许多条与身体相比细得可怜的腿在他眼前无助地闪动[摇曳+闪烁]着。

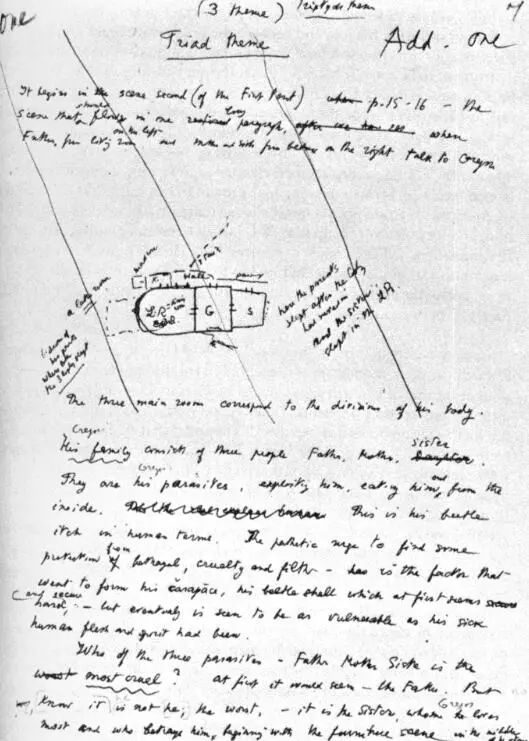

纳博科夫手绘格里高尔· 萨姆沙公寓布局草图

“我这是怎么了?他想,这绝不是梦……

“格里高尔转眼看了看窗户,他可以听见雨点正打着窗户外边的铁框上,倒霉的天气使他十分忧郁。再睡一会儿,忘掉这些荒唐的事吧,他想道。但是他睡不着了,因为他习惯于向右侧睡,而他现在的情况使他不能侧过身来。无论他使多大劲把身子扭向右边,结果总是被迫回到仰面朝天的姿势。他至少这样试了一百回,同时闭上眼睛以免看到他那些摆动的腿。直到他的体侧感到了一种从未有过的隐痛,他才停止了这种努力。

“唉!格特,他想到,我找的工作多累人啊!从早到晚地在外旅行。在路上遇到的烦恼比坐在办公室多得多。怕换不上火车的担心,粗劣而不规则的饮食,结识那些永远不会再见、永远不会成为亲密朋友的偶然之交,所有这些都见他的鬼去吧!他觉得肚皮上有点痒,就躺着慢慢地蹭到床头边,这样他可以较容易地抬起头来;他看清了痒的地方覆盖着一些小白点,他不清楚这些小白点到底是什么,就试着用一只脚去碰碰,当他的脚刚一触到肚皮就浑身打了一个冷战,于是他马上把脚缩了回来。”

----《变形记》

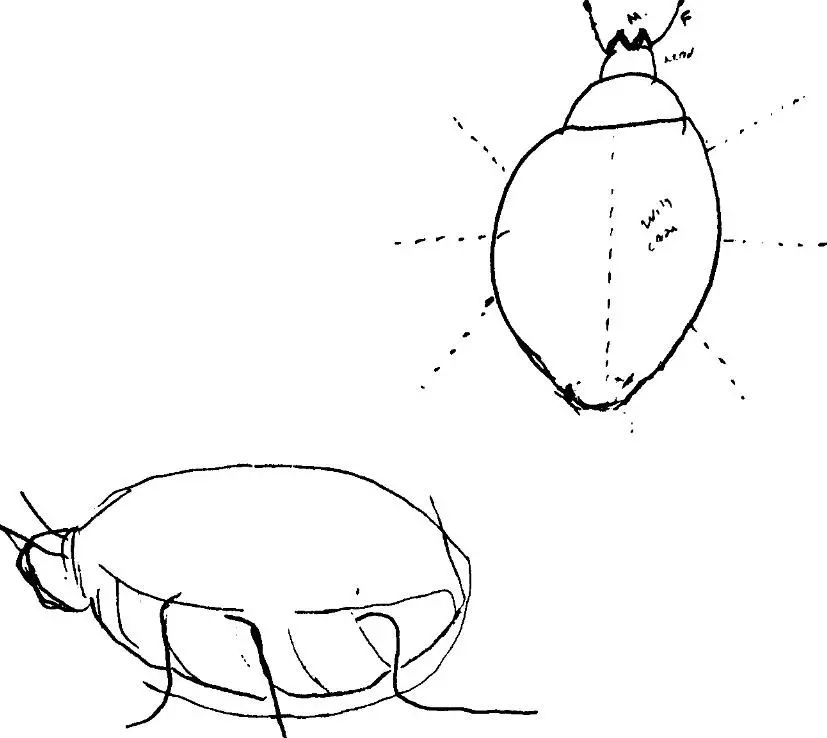

现在我们来看,可怜的格里高尔,倒霉的推销员,所突然变成的那个“甲壳虫”究竟是什么。很显然,他属于一种“多足虫”(节肢动物),蜘蛛、百足虫和甲壳虫都属于此类。如果小说开头提到的“许多条腿”指的是多于六条腿,那么从动物学的角度来说格里高尔就不是昆虫了。但我想一个人一觉醒来发现自己有六条腿在空中乱蹬,一定会觉得“六”这个数字足可以用“许多”来形容了。因此,我们可以假定格里高尔有六条腿,他是一只昆虫。

下一个问题是: 什么虫?一些注释家说是蟑螂,这显然不对。蟑螂是一种扁平的有着长腿的昆虫,而格里高尔的形状绝不是扁平的,他的腹背两面都是凸出的,而且腿很细小。他与蟑螂只有一处相似,即他的颜色是棕色的。只此一点。除了这一点以外,他还有一个极大的凸出的、被折皱分成一条条块状的肚皮,他还有一个坚硬的圆鼓鼓的背,使人想到那底下可能有翅膀。甲壳虫在身上的硬壳下藏着不太灵活的小翅膀,展开后可以载着它跌跌撞撞地飞上好几英里。奇怪的是,甲壳虫格里高尔从来没有发现他背上的硬壳下有翅膀。(我的这一极好的发现足以值得你们珍视一辈子,有些格里高尔们,有些乔和简们就是不知道自己还有翅膀。)

另外,他有强有力的硬颚,他就是用这些器官去转动插在锁上的钥匙,同时用他的两只后腿直立,即他的第三对腿(一对有力的小腿)。这就使我们知道了他的身体长度,大约有三英尺。随着故事的发展,他渐渐习惯使用他的新器官—他的脚和触须。这个棕色的、鼓鼓的、像狗一般大小的甲壳虫长得很宽大。我想象他应该是这样的:

在原来的德文版中,那个老女仆把他称为Mistkafer,一种“屎壳郎”,显然这位好心的女人加上这个形容词并非恶意。从技术术语上说,他不是屎壳郎。他就是一个大甲虫。(我必须附加说明,无论是格里高尔还是卡夫卡都没有看清楚这个大甲虫。)

让我们更仔细地观察一下变形的过程吧。虽然令人震惊,令人感到刺激,但变化并不像初看时感觉的那么怪。一个颇具常识的评论者(保尔· L.朗德斯贝格,在《卡夫卡问题》这本书[一九四六年,安杰尔· 弗洛里斯编]里)解释说:“当我们在一个陌生的环境中睡觉,很容易在一觉醒来时产生片刻的迷糊,一种突然的非现实感。而这种经历肯定会在一个商品推销员的一生中多次反复地出现,他们的生活方式不能给予他们稳定感。”而现实感恰是以持续性和稳定性为基础的。但无论如何,醒来时把自己当成虫子与醒来时把自己当成拿破仑或乔治· 华盛顿之间并无太大区别。(我认识一个人,他醒来时自以为是巴西皇帝。)另一方面,在所谓现实的生活中感到孤独,感到陌生,这常常是艺术家、天才、发明家气质中的共同特点。萨姆沙一家围着那只怪诞的虫子无异于凡夫俗子围着一个天才。

纳博科夫眼中《变形记》几个重要主题。

1.“三”这个数字在故事里起相当大的作用。故事被分成三部分。格里高尔的房间有三个门。他的家庭包括三个人。在小说的进程中共出现了三个用人。三个留胡子的房客。三个萨姆沙写三封信。我特别注意在讲象征意义时不要过分,因为一旦你把象征从小说的艺术核心中分离出来,你就失去了全部的愉悦感。因为有富有艺术性的象征,也有陈腐的、虚假的,甚至愚蠢的象征。在那些对卡夫卡的作品进行心理分析和神话研究的批评中,以及在那些时髦的、取悦于平庸头脑的性与神话分析相结合的批评中,你会找出许多这类荒唐可笑的象征。换句话说,象征可以是有创见的,也可以是愚蠢和陈腐的。一部成功的艺术品的抽象的象征价值绝不应该凌驾于作品美的、燃烧的生命之上。

因此,在《变形记》中,唯一的具有标志或纹章意义而不是象征意义的地方是对于三的强调。它的确有种技术上的意义。三位一体,三连音符,三和弦,三幅一联的图画或雕刻等,显然是艺术形式,比如说,由青春、成熟的岁月、老年组成的三幅画,或者其他任何三重的题材。三幅一联是指由紧连着的三部分组成的画或者雕刻,而这正是卡夫卡利用,如故事开头的三间房间—起居室、格里高尔的卧室、妹妹的房间,以格里高尔卧室为中心—所取得的效果。而且,三重的形式暗示了一个由三幕组成的戏剧。最后,我们必须注意卡夫卡的幻想是相当有逻辑的,还有什么比正论、反论、综合这三步更具典型的逻辑性呢。因此,我们只把卡夫卡“三”的象征限制在美学意义和逻辑意义方面,而对在那个维也纳巫医指导下的性神话分析的任何空话置之不理。

2. 另一个线索就是门的主题,即贯穿整个故事的开门、关门的主题。

3. 第三个主题线索是关于萨姆沙家庭境况的盛衰,以及他们的兴旺状态与格里高尔的绝望和可怜状态之间微妙的平衡。书中还有几个次要的主题,以上几点则是理解这个故事所必须弄清楚的关键。

你们要注意卡夫卡的风格: 它的清晰、准确和正式的语调与故事噩梦般的内容形成如此强烈的对照。没有一点诗般的隐喻来装点他全然只有黑白两色的故事。他的清晰的风格强调了他的幻想的暗调的丰富性。对比与统一、风格与内容、形式与情节达到了完美的整合。

文章评论(0)